東寺の歴史History of Toji

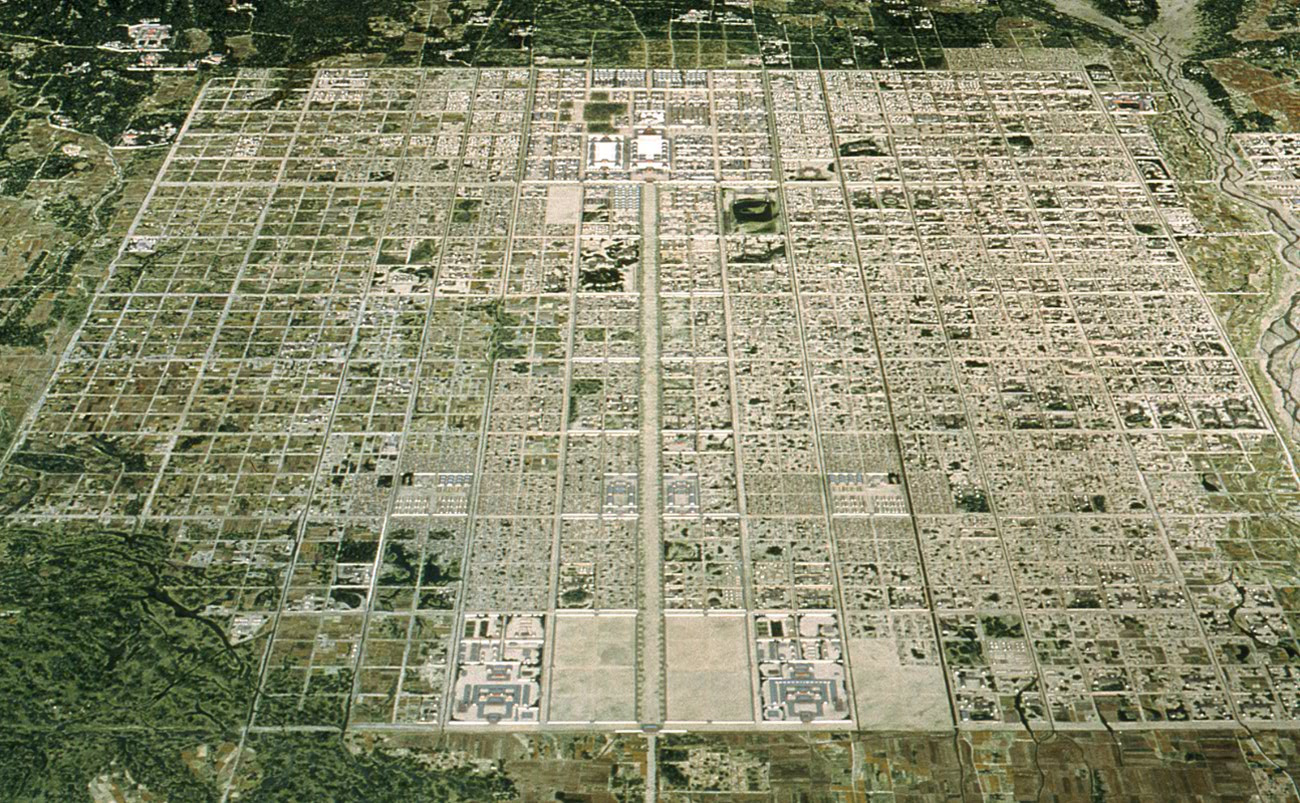

昭和9年/1934年の東寺全景

平安京が遷都されたとき、寺院の建立は、東寺と西寺しか許されませんでした。

西寺も羅城門も、時の流れに消え、現存する平安京の遺構は、唯一、東寺だけになりました。

平安時代・一

平安京に左右対称に配置された東寺と西寺

平安京復元模型 京都市歴史資料館所蔵

延暦13年、794年。桓武天皇により築かれた平安京は、時代の最先端をゆく都市でした。

都の正門、羅城門から北へまっすぐに朱雀大路が伸び、その先に壮麗な

東寺は国の東の王城鎮護、西寺は国の西の王城鎮護を担う、官寺でした。緑色をした

東寺/平安京復元模型部分 京都市歴史資料館所蔵

平安時代・二

弘法大師空海と東寺の出会い 密教寺院の誕生

曼荼羅から抜け出した密教の仏さま 左・金剛界の大日如来 右・胎蔵界の大日如来

平安遷都より29年目の冬、桓武天皇のあとに即位した嵯峨天皇は、唐で密教を学んで帰国した弘法大師空海に、東寺を託します。ここに真言密教の

弘法大師空海は、まず、密教の中心伽藍となる講堂の建立に着手しました。講堂建立の翌年には、塔建立の材木を東山から運搬して欲しいと、朝廷に願い出た記録が残っています。このことから五重塔の工事は、この頃、はじまったといわれます。

こうして、弘法大師空海は大伽藍建立の大事業をはじめました。いまの東寺は、弘法大師空海がこのとき計画した通りの姿といえるでしょう。

重要文化財 弘法大師行状絵詞 第8巻(東寺勅給)南北朝時代

鎌倉時代

天福元年、1233年のできごと

国宝 兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)立像 唐時代 木造

源氏と平家の合戦が起こり、平安時代も終わりに近づきます。羅城門は崩れ落ち、東寺、西寺ともに衰退の一途をたどります。やがて、時代が鎌倉へと移り、東寺に復興の兆しが見えてきます。

一方、西寺は、天福元年、1233年に境内に唯一残っていた五重塔が焼失。以後、西寺が復興することはありませんでした。

室町時代・戦国時代

戦乱の痕跡 そして炎上

重要文化財 東大門 鎌倉時代

東大門は、別名、

南北朝時代、足利尊氏は東寺に陣を置き、

その後、東寺は、幾多の戦火をかいくぐり、応仁の乱の戦禍も免れることができました。しかし、文明18年、1486年に起こった文明の土一揆で金堂、講堂、

江戸時代

よみがえった東寺

金堂の重要文化財 薬師如来坐像と日光菩薩立像

文明の土一揆のあと、復興できるだろうか、と思われた東寺でしたが、桃山時代になると、焼失した金堂が約100年ぶりに再建。新しい金堂に新しい薬師如来、日光菩薩、月光菩薩も誕生しました。続いて南大門も完成し、焼失後、すぐに再建した講堂も含めて、東寺は、ほぼ元の姿になりました。

その後、落雷によって五重塔が焼失しますが、それも寛永21年、1644年に再建。また、徳川家康は、東寺の

現代

はじめて開かれた東寺の扉

平成21年の後七日御修法(ごしちにちみしほ) 結願(けちがん)の風景

その時代、時代を生きた人々によって復興を遂げてきた東寺でしたが困窮が続いた時代もありました。しかし、そのなかにあっても法要は続けられ、僧をはじめとして、多くの人々によって東寺は守られてきました。

そして、昭和40年、1965年、秘仏公開。固く閉ざしていた金堂、講堂の扉が開きました。それは、平安時代へと続くタイムカプセルが開けられた瞬間でもありました。

一般公開された講堂の国宝 五大明王像