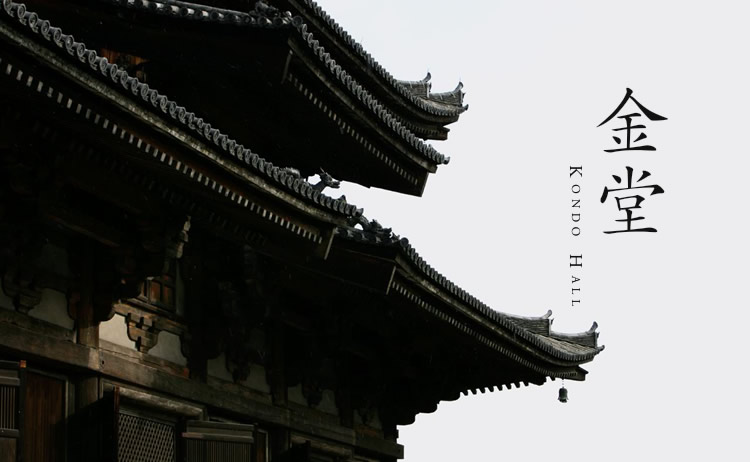

国宝 金堂 桃山時代(慶長8年/1603年) 入母屋造 本瓦葺

平安遷都とともに建立された東寺。

東寺の本堂が金堂です。

本尊は、あらゆる病から人々を守ってくれる

薬師如来と日光菩薩、月光(がっこう)菩薩。

安寧で幸せであれ、と願う

桓武天皇の思いだったのかもしれません。

平安京の威厳と

格調をつたえる金堂

平安京の正門、羅城門を挟んで建立された東寺と西寺。延暦15年、796年に東寺が創建され、最初に工事がはじめられたのが金堂です。

金堂には、朝廷が造営した官寺(かんじ)、つまり国立の寺院にふさわしい荘厳な姿が求められました。以後、600年以上、都の正面で威風堂々とその姿を残していました。しかし、文明18年、1486年に焼失。いまの建物は、関ヶ原の合戦後に落慶しました。

宋の様式を取り入れた天竺様(てんじくよう)と和様(わよう)を合わせた桃山時代の代表的な建物。屋根の中央の切り上げは、東大寺大仏殿や平等院鳳凰堂にも見られる形です。小屋根の下にある両開きの扉は、法会(ほうえ)のときに開けられ、散華(さんげ)したともいわれます。

新しい都の希望を

担った薬師如来

本尊の薬師如来は、薬壺(やくこ)を持たない古い様式の仏像で、光背(こうはい)に七体の化仏(けぶつ)を配する七仏薬師如来(しちぶつやくしにょらい)です。

重要文化財 薬師三尊像

桃山時代(慶長8年/1603年)木造漆箔

本尊に対面して右側は、日光菩薩。左側は、月光(がっこう)菩薩です。

本尊台座の十二神将像

薬師如来の台座には、如来を守り、如来の願いを成就する働きがある十二神将(じゅうにしんしょう)がぐるりと並んでいます。この様式は奈良時代のものといわれ、文明18年、1486年に金堂とともに焼失したあと、桃山時代を代表する仏師、康正(こうしょう)により復興された、彫刻史上に残る薬師三尊です。